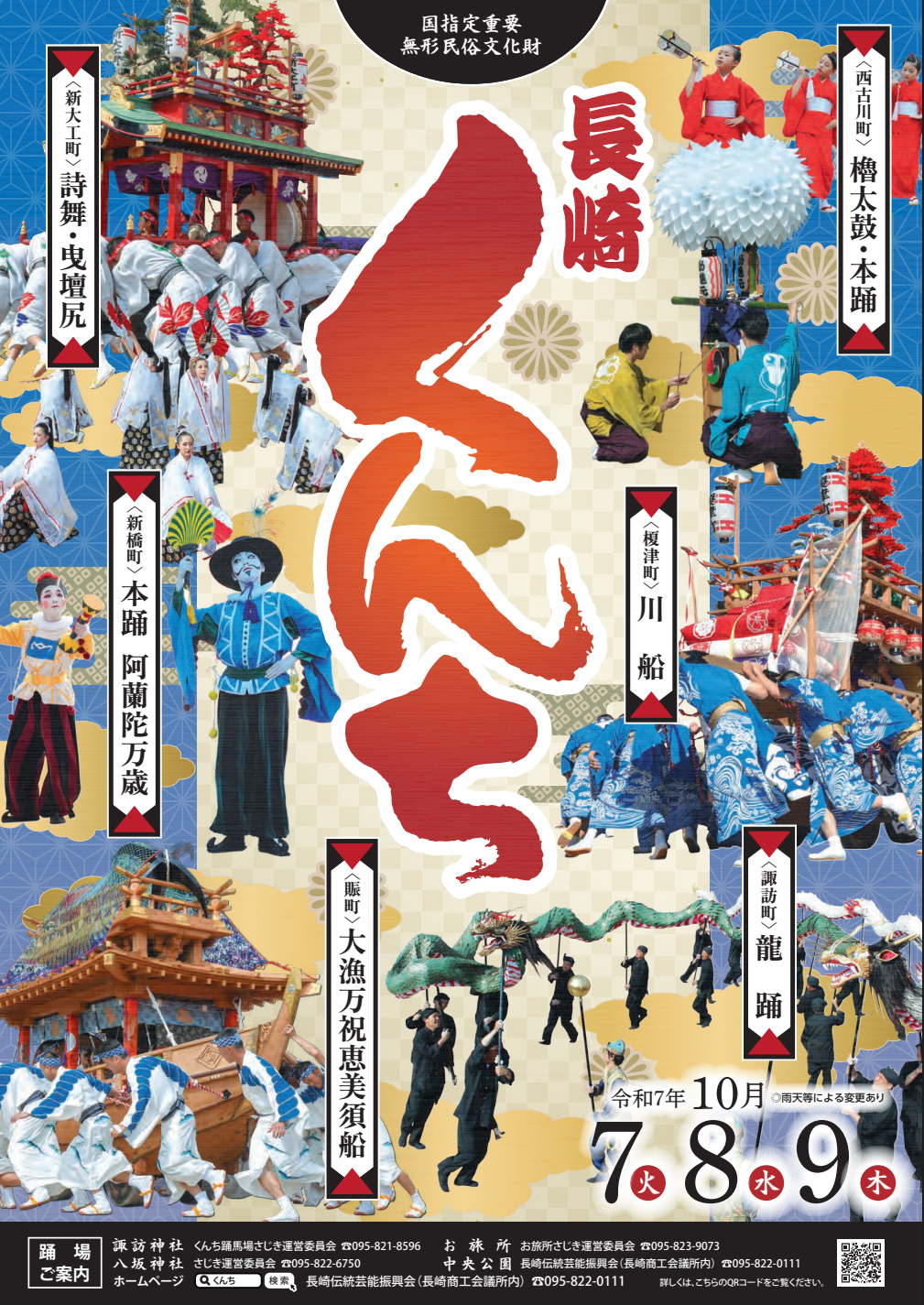

長崎三大祭りのひとつ「長崎くんち」は、2025年も10月7日・8日・9日の3日間にわたり、盛大に開催されます。約400年の歴史を誇り、国の重要無形民俗文化財にも指定されているこの祭りは、豪快な曳物や優雅な踊りが繰り広げられる「演し物(だしもの)」が最大の見どころ。毎年異なる踊町が担当し、今年も華やかな舞や迫力ある出し物が披露されます。

この記事では、長崎くんちの歴史や出演する踊町、演し物のスケジュール、見どころや観覧の楽しみ方まで徹底解説!「長崎くんち」の魅力を知り尽くすガイドとしてお届けします。

お祭りの基本情報

「長崎くんち」の概要

長崎三大祭りのひとつ「長崎くんち」は、毎年10月7日・8日・9日の3日間にわたり長崎市内で開催される伝統行事です。

1634年(寛永11年)に諏訪神社へ奉納された踊りを起源とし、現在は国の重要無形民俗文化財に指定。豪華絢爛な曳物や独自の芸能「演し物」が町を練り歩き、観光客を魅了します。踊町が持ち回りで奉納踊を披露する形式で、7年に一度出演の順番が回ってくるのも特徴です。

この形式により、参加する各町の特色ある踊りが順次披露され、お祭りに豊かな変化と見どころが生まれます。

例年、全国各地から観光客が訪れ、長崎市全体が祭り一色に染まります。伝統と熱気が交わるダイナミックなお祭りとして、多くの人々に愛されているんですね。

お祭りの開催概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| イベント名 | 長崎くんち 2025 |

| 開催日時 | 2025年10月7日(火)~9日(木) |

| 開催場所 | ・諏訪神社 ・お旅所 ・八坂神社 ・中央公園(平成29年より長崎市公会堂前広場観覧場に代替場) 以上、主要の踊場4ヶ所。ほか長崎市内中心部。 |

| 例年来場者数 | 約50万人 |

| 有料観覧席・入場料 | 有料観覧席あり(チケット制)、一般観覧無料エリアも多数。 |

| お問い合わせ先 | 長崎伝統芸能振興会(長崎市役所文化観光部内) 〒850-8541 長崎県長崎市桜町4-1 TEL:095-822-0111/FAX:095-822-0112 |

| 公式サイト | 長崎くんち公式サイト |

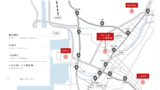

観覧会場周辺マップ・アクセス方法

諏訪神社

お旅所

八坂神社

中央公園(くんち観覧場)

各会場を徒歩で回れる範囲に点在しているため、地図を確認して効率的に観覧ルートを計画しておくこともおすすめです♪

詳しいアクセス方法は別途ご紹介しております。以下の記事をご参照ください。

長崎くんちとは?お祭りの歴史や魅力は?

歴史・由来について

長崎くんちは、江戸時代初期の1634年(寛永11年)に諏訪神社へ奉納された踊りが始まりとされ、約400年の歴史を持つ伝統的な秋祭りです。詳細には、諏訪神社に遊女が「小舞(こまい)」を奉納したのが起源とされ、以降長崎市民にとって秋の風物詩として定着してきました。

江戸時代から貿易港として栄えた長崎らしく、中国やオランダなど海外文化の影響を色濃く受けて育み、龍踊(じゃおどり)、川船(かわぶね)、阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)といった異国情緒あふれる演目が特徴的です。

他国風味の要素を持つ踊りや演目があるのもそのためなんですね。

この奉納が長崎くんちの起源となったことから、祭りが単なる娯楽ではなく、芸術性の高い文化的行事として始まったことがわかります。

このお祭りの魅力は?

お祭りの運営は「踊町(おどりちょう)」と呼ばれる町が持ち回りで担当し、通常は7年に一度、この役が回ってきます。町が用意する演し物には、その町の歴史、地域の人々の思い入れ、技術や伝統が込められ、町ごとの特色が強く表れます。毎年異なる演目が奉納されるため、訪れるたびに新たな感動に出会えるのが大きな魅力となっています。観光客にとっては、見る演し物だけでなくその背景を知ることで、祭りのお深みが増すでしょう。

さらに「庭先回り」といって、町中を踊町が回って一般家屋や商店の前でも演し物を披露する風習もあり、お祭りが市民生活と密着していることを感じさせる点も魅力です。

2025年の踊町一覧(出演町)と演し物リスト

2025年の長崎くんちでは、以下 6つの踊町(おどりちょう) が出演し、それぞれが演し物を披露します。例年は7つの踊町が順番に担当するところですが、今年は 金屋町(かなやまち) が人手不足等の理由で辞退しています。

| 踊町 | 演し物の種類 |

|---|---|

| 西古川町 | 櫓太鼓(やぐらだいこ)、本踊 |

| 新大工町 | 詩舞(しぶ)、曳壇尻(ひきだんじり) |

| 諏訪町 | 龍踊(じゃおどり) |

| 榎津町 | 川船(かわぶね) |

| 賑町 | 大漁万祝恵須船(たいりょうまいいわいえびすぶね) |

| 新橋町 | 本踊、阿蘭陀万歳(おらんだまんざい) |

以上が公式発表された踊町と演し物の組み合わせです。傘鉾は全町共通で奉納されます。

演し物のスケジュールと内容

2025年の演し物それぞれの内容と背景を簡単に解説させていただきます。

-

西古川町/櫓太鼓・本踊

櫓太鼓は、やぐらと呼ばれる高台や舞台装置の上で太鼓を打つ演出で、打つ拍子やリズムに町の誇りや伝統が込められています。本踊はその町固有の踊りで、音楽・振付ともにその町の歴史や住民の習慣を反映します。 -

新大工町/詩舞・曳壇尻

詩舞は詩のような節を歌い舞う舞踊。曳壇尻は壇尻という曳きものと、曳く人手の技術・呼吸の揃いなどが見どころで、観客を曳く動きの迫力で魅せます。 -

諏訪町/龍踊

龍踊は長崎くんちの定番とも言える演し物。龍の姿を模した大きな人形を根曳(ねびき)が操り、勇壮に舞い踊ります。舌を伸ばす仕掛けや動き・音の連動が魅力です。 -

榎津町/川船

川船は水運・港町長崎の歴史に由来する演し物。船の形をした曳物を引き、その動き・装飾・曳き手の技術でその町の誇りを表現します。 -

賑町/大漁万祝恵須船

漁業や海への感謝を込めた演し物。恵比須(えびす)を祀るなど海の神様への祈願の意味を含みつつ、にぎやかな演し物で観客を楽しませます。 -

新橋町/本踊・阿蘭陀万歳

阿蘭陀万歳はオランダ風味を取り入れた踊りで、新橋町がこれを奉納するのは伝統があります。本踊と合わせて披露され、市民にも親しまれてきた演目のひとつです。

奉納踊披露 タイムテーブル

公式に発表されている奉納踊の出演順と時間帯を以下にまとめました。時間・場所は変更される可能性があるため、直前の公式サイトなどで最新情報を確認することをおすすめします。

10月7日(前日・お下り)

| 踊町 | 会場 | 時刻 |

|---|---|---|

| 新橋町(傘鉾・本踊・阿蘭陀万才) | 諏訪神社 | 7:00 |

| 諏訪町(傘鉾・龍踊) | 諏訪神社 | 7:30 |

| 新橋町 | 中央公園 | 8:10 |

| 諏訪町 | 中央公園 | 8:40 |

| 新橋町 | お旅所 | 9:10 |

| 諏訪町 | お旅所 | 9:40 |

| 新橋町 終了予定 | 9:40 | |

| 諏訪町 終了予定 | 10:10 | |

| 新橋町 | 諏訪神社 | 16:00 |

| 諏訪町 | 諏訪神社 | 16:30 |

| 新橋町 | 中央公園 | 17:10 |

| 諏訪町 | 中央公園 | 17:40 |

| 新橋町 終了予定 | 17:40 | |

| 諏訪町 終了予定 | 18:10 | |

| ※中央公園(前日18:10開始)はすべて招待席。 |

10月8日(中日)

| 踊町 | 会場 | 時刻 |

|---|---|---|

| 西古川町(傘鉾・本踊・太鼓山) | 八坂神社 | 7:00 |

| 賑町(傘鉾・大波止鯨の潮吹き) | 八坂神社 | 7:30 |

| 新大工町(傘鉾・唐船) | 八坂神社 | 8:00 |

| 諏訪町(傘鉾・龍踊) | 八坂神社 | 8:30 |

| 新橋町(傘鉾・本踊・阿蘭陀万才) | 八坂神社 | 9:00 |

| 樺島町(傘鉾・川船) | 八坂神社 | 9:30 |

| 西古川町 | 中央公園 | 8:00 |

| 賑町 | 中央公園 | 8:30 |

| 新大工町 | 中央公園 | 9:00 |

| 諏訪町 | 中央公園 | 9:30 |

| 新橋町 | 中央公園 | 10:00 |

| 樺島町 | 中央公園 | 10:30 |

| 西古川町 終了予定 | 8:30 | |

| 賑町 終了予定 | 9:00 | |

| 新大工町 終了予定 | 9:30 | |

| 諏訪町 終了予定 | 10:00 | |

| 新橋町 終了予定 | 10:30 | |

| 樺島町 終了予定 | 11:00 |

10月9日(後日・お上り)

| 踊町 | 会場 | 時刻 |

|---|---|---|

| 樺島町(傘鉾・川船) | お旅所 | 7:00 |

| 新橋町(傘鉾・本踊・阿蘭陀万才) | お旅所 | 7:30 |

| 諏訪町(傘鉾・龍踊) | お旅所 | 8:00 |

| 西古川町(傘鉾・本踊・太鼓山) | お旅所 | 8:30 |

| 賑町(傘鉾・大波止鯨の潮吹き) | お旅所 | 9:00 |

| 新大工町(傘鉾・唐船) | お旅所 | 9:30 |

| 樺島町 | 諏訪神社 | 8:20 |

| 新橋町 | 諏訪神社 | 8:50 |

| 諏訪町 | 諏訪神社 | 9:20 |

| 西古川町 | 諏訪神社 | 9:50 |

| 賑町 | 諏訪神社 | 10:20 |

| 新大工町 | 諏訪神社 | 10:50 |

| 樺島町 終了予定 | 8:50 | |

| 新橋町 終了予定 | 9:20 | |

| 諏訪町 終了予定 | 9:50 | |

| 西古川町 終了予定 | 10:20 | |

| 賑町 終了予定 | 10:50 | |

| 新大工町 終了予定 | 11:20 |

奉納踊に関する注意事項

長崎くんちの奉納踊はすべて屋外で行われるため、天候の影響により時間や日程が変更される場合があるとのこと。事前にご理解のうえご参加くださるよう、アナウンスがなされています。

- 初日午前の奉納踊が実施できなかった場合は、翌日以降に順延されます。

- 初日夕方の奉納踊が中止となった場合は、中日のプログラムへ振り替えられます(例:午前は晴れでも夕方以降に雨が降った場合など)。

- 中日午前の奉納踊が実施できなかった際は、最終日に繰り下げられ、お旅所(中央公園・午前9時30分開始)、八坂神社(午前10時30分開始)の順で行われます。

- 一度でも奉納踊が中止になった場合、その後の日程や時間に影響が出るため、必ず該当の踊場で最新情報をご確認ください。

- 天候による日程変更で観覧をキャンセルされる場合、観覧料は半額払い戻しされます。ただし、払い戻しの方法や期限は各踊場ごとに異なるため、直接お問い合わせください。

長崎くんちの主な見どころ

「長崎くんち」を観るなら、以下5つのポイントを押さえておきたいところです。ぜひ、チェックしておいてくださいね。

-

龍踊(じゃおどり)

諏訪町の演し物。龍の動き・色彩・迫力が抜群。遠くからでも目立ちますし、近づくと根曳の力強さが伝わってきます。 -

阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)

新橋町の演目。ヨーロッパ・オランダとの交流史を背景に持ち、踊り手のコミカルな動きや衣装が目を引きます。 -

川船(かわぶね)

榎津町の演し物。曳きものの装飾や船の形状、行列のスケール感があって、「海の町長崎」の歴史を感じます。 -

大漁万祝恵須船

賑町の演し物。海の恵みと人々の祈りが込められており、にぎやかな雰囲気の中に伝統への敬意が感じられます。 -

詩舞/曳壇尻・櫓太鼓などの本踊との対比

本踊、詩舞、曳壇尻、櫓太鼓などはそれぞれ動きやリズムが異なり、静と動のバランスが取れているのが魅力。例えば、西古川町の櫓太鼓や新大工町の曳壇尻は、動きの迫力と観衆の期待を背負っている感があります。

お祭りの楽しみ方

屋台グルメや有料観覧席・チケットについて

お祭りといえば、屋台で美味しいものを味わうグルメ巡りをしたり、有料観覧席でゆったりとくつろぎながら堪能することも醍醐味ですよね。

詳しい屋台出店情報や有料観覧席については、別途記事にてご紹介しております。以下の記事をご参考ください。

別途見どころ「庭先回り」とは?

庭先回りとは、踊町が中心の奉納踊やメイン演し物だけでなく、市街地の商店や家々の前の庭先で踊りを披露する慣習です。移動や時間の自由度が高く、観光客でも偶然通りかかって楽しめる機会があります。お祭りの「町ぐるみ」感が強く、市民とお祭りが近い空気を感じられるのがこの風習の魅力です。

演し物の合間や奉納前後など、予定表にない時間でも見られることがあるので、スケジュール帳に余裕を持たせておくと良いでしょう。

写真・動画で残したい観覧ポイントなど

- 踊町が諏訪神社で奉納踊を始める朝の時間帯は、光の具合も柔らかく、人の入りも比較的少ないため撮影に適しています。

- 傘鉾や曳きものが出発する直前、装飾の細部(飾り物、垂れ、傘鉾の刺繍など)は昼間の明るさでよく見えます。

- 龍踊や川船など大きな演し物は、遠目から全体を入れる構図と、近くでの部分(動き、表情、根曳の息遣い)を両方撮ると臨場感が出ます。

観覧時の注意事項

- 奉納踊は屋外。雨天・荒天時は時間変更や場所の変更が生じることがあります。公式アナウンスを事前にチェックしてください。

- 有料観覧席・立見席・桝席など席種が異なるので、自分が購入する・入る観覧区画のルール・開始時間・入場開始時間を確認すること。

- 混雑の時間帯(特に夕方や終了直前)は交通や移動に時間がかかることがあるので、行動に余裕をもたせること。

- 音が大きい演し物もあるため、耳栓や小さなお子さま連れの方は配慮を。

まとめ

長崎くんちは、伝統と迫力を兼ね備えた日本屈指のお祭りです。今年も豪華な踊町が揃い、各町が受け継いできた演し物を披露する貴重な機会を体験できます。

スケジュールを押さえておけば、効率的に見どころを楽しむことができ、初めて訪れる方もリピーターの方も、お祭りの魅力を堪能できるでしょう。歴史や見どころを知ってから参加すると、より深い感動を味わえること間違えなしです。

今年は「長崎くんち」を通して、初秋の訪れを満喫しながら、思い出作りをしてみてはいかがでしょうか。文化財の奥行きを体感し、ここでしか味わえない心に残るひとときを過ごしてみてくださいね。2025年の長崎くんちが、思い出深い3日間になることを願っています。

コメント