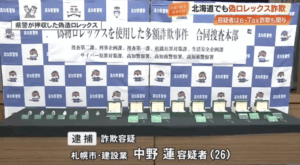

札幌市内のブランド品買取店に高級腕時計「ロレックス」の偽物を売り、現金をだまし取ったとして、横浜市のIT関連業・盛海斗容疑者(28)、札幌市の建設業・中野蓮容疑者(26)が逮捕されました。2人はこの容疑のほか、ネットで確定申告ができる「e-Tax」を悪用した別の詐欺事件にも関与したとされ、既に逮捕・起訴されており、今回は再逮捕とのことです。

この記事では、事件の概要から、容疑者の顔画像・SNS・プロフィール、ネット上の反応など、気になるポイントを整理し、まとめてみました。

事件の概要は?

北海道で初の同等被害として再び注目を集めたこの事件。報道の事実だけを見ると、単発の「偽物売却」にとどまらず、広域で組織的に金銭を得る手口の一環だった可能性が高いと考えられますね。特に「e-Tax」という公的システムの悪用は被害の拡大と回収の困難さを増し、捜査の難度も上がっていたのでしょう。

事件が発覚した現場は?

ブランド買取店は”現金即日払い“という業務態勢が狙われやすく、鑑定が追いつかない時間帯や人手不足の時間に悪用されるリスクがあります。これだけマイナンバーカードの本人確認が普及している中で、こういった手口が止まない背景には、根本の他人のマイナンバーを悪用するといった示唆も考えられますよね。

日々様々な特殊詐欺実行犯・グループが捕まっている中で、店舗側の査定手順や本人確認の徹底が再検討されるべき局面でもないでしょうか。

被害の全貌は?

被害額が数千万円規模に達している点から、単純な模造品売買を超える役割分担(供給側・実行側・回収側)が存在した可能性が高いです。特にe-Tax悪用は書類の偽造や不正ログイン等、手口が多様で被害が見えにくい点が厄介です。

被害回復・今後の対策の観点からは、店舗側と税務当局・警察の連携体制強化が最も重要になるでしょう。

盛海斗容疑者と中野蓮容疑者の顔画像は?

今回逮捕をされた盛海斗容疑者と中野蓮容疑者の顔画像について調査をしてみました。

盛海斗容疑者については、報道の映像に顔出しされていました。

ただ様々なニュースサイトをチェックしたのですが、中野蓮容疑者はまだネット情報に顔画像は出ておりませんでした。

引き続き調査をしているので、分かり次第加筆をさせていただきます。

盛海斗容疑者と中野蓮容疑者のSNSは?

今回逮捕をされた盛海斗容疑者と中野蓮容疑者のSNS(X、Facebook、Instagram)についても調査をしてみました。

今回はその検索結果だけ紹介するので、もし気になる方がいればこちらから見てもらえたらと思います。

盛海斗容疑者と中野蓮容疑者のプロフィール

-

盛 海斗(もり かいと)容疑者:年齢28歳、横浜市在住、報道では「IT関連業」とされる。今回の偽ロレックス売却事件で再逮捕された人物の一人で、過去の捜査では偽物ロレックスを使用したグループの上位者とされる報道あり。

-

中野 蓮(なかの れん)容疑者:年齢26歳、札幌市在住、報道では「建設業」とされる。札幌市内の買取店に偽ロレックスを持ち込み、現金を受け取った実行役とされる報道あり。

e-Tax還付金詐欺の手口とは?

今回の事件で注目されたのが、国税庁の電子申告システム「e-Tax」を悪用した還付金詐欺です。

報道によると、手口は以下のような流れです。

転売業者やSNS、闇サイトなどを介して、実在する個人の氏名・生年月日・マイナンバーを取得。

架空の収入・控除額を設定し、還付金が発生するよう細工。提出は電子的に行われるため、本人確認が緩く、申告自体は受理されやすいという構造上の弱点が存在している。

不正に開設された銀行口座、または他人名義の口座を使って国税からの還付金を受け取る。還付額は1件あたり数十万円から数百万円にのぼるケースもあり、組織的に行われていたとされる。

複数の口座を経由し、最終的に暗号資産や電子マネーに変換して追跡を困難にする手口が多く確認されている。

💡この事件が恐ろしいのは、「デジタル行政の安心と信頼性を逆手に取った点」です。

e-Taxは安全性が高いシステムとされてきましたが、その一方、認証プロセスの「人の目が入らない領域」を突かれた形といえます。特に、マイナンバー情報と銀行口座が紐づくようになったことで、一度情報が漏れると被害が連鎖的に拡大していったのではないでしょうか。

また、こうした犯罪は「個人情報の使い回し」「本人確認の簡略化」「AI審査の導入」など、社会の効率化が進むほど巧妙化する傾向にあります。

e-Taxを利用する個人や事業者こそ、

行政側も「利便性や安全性のPR」だけでなく、リスク告知と不正申告の監視体制を強化する時期に来ているのではないでしょうか。こういった不安とリスクを抱える件が多発すると、未だに”マイナンバーカードを作成したくない“という方々の気持ちにも賛同できてしまいますよね。

ネットの反応は?

一度スーパーコピーという物を手にとってみたいな。正規店で購入した物を持っているので比べてみたい。 本物を持っているのに、そこそこの金額を出してスーパーコピーを買うのもバカらしいので、何処かでスーパーコピーを見れる所があればいいのにと思う。素朴な疑問? そもそも買取屋は、偽物の区別が わからないのでしょうか? ロレックスの偽物メーカーでクリーンファクトリーやNOOBってあるけど 素人の私 それら偽物を触ってベルトの角か鋭かったり一発で わかったけど? 勿論、偽物を本物と偽り買取屋に出品するのが1番悪いのだが…これ偽物なんですか?昔、先輩に本物は頭文字が”R”で偽物は、”L”って聞いたんだす。 いやぁオイラ時計の事をしらねぇからさ。

「e-Taxの悪用」という点に対して怒りや不安を表す声や、「ブランド品買取店の査定体制を問題視」する声、また「税システムの穴を突く手口への不信感」が高まっています。

ネット上の反応は被害側・利用者側双方の不安を多く反映しており、制度や業界側の説明責任が強く問われることになるのではないでしょうか。感情的な論調に引きずられず、事実と法的整理を追って、安全性の新たな確保に準していただきたいですね。

まとめ

今回の逮捕は、偽ブランド品を用いた「買取店詐欺」と見せつつ、実際にはe-Tax悪用事件と結びつく広域かつ組織的な詐欺ネットワークの存在を連想させられるものでした。被害は9道府県で総額約4000万円とのことで、事件と同時に税制システムや実店舗の査定プロセスの弱点がむき出しになりました。

今後、捜査で実際の役割分担や供給ルート、電子申告の不正手口の詳細が明らかになることが被害回復と再発防止の鍵となります。「個人情報の管理」「店舗の査定手続き」「国や業界の対応状況」が、改めて注視されていくでしょう。

コメント