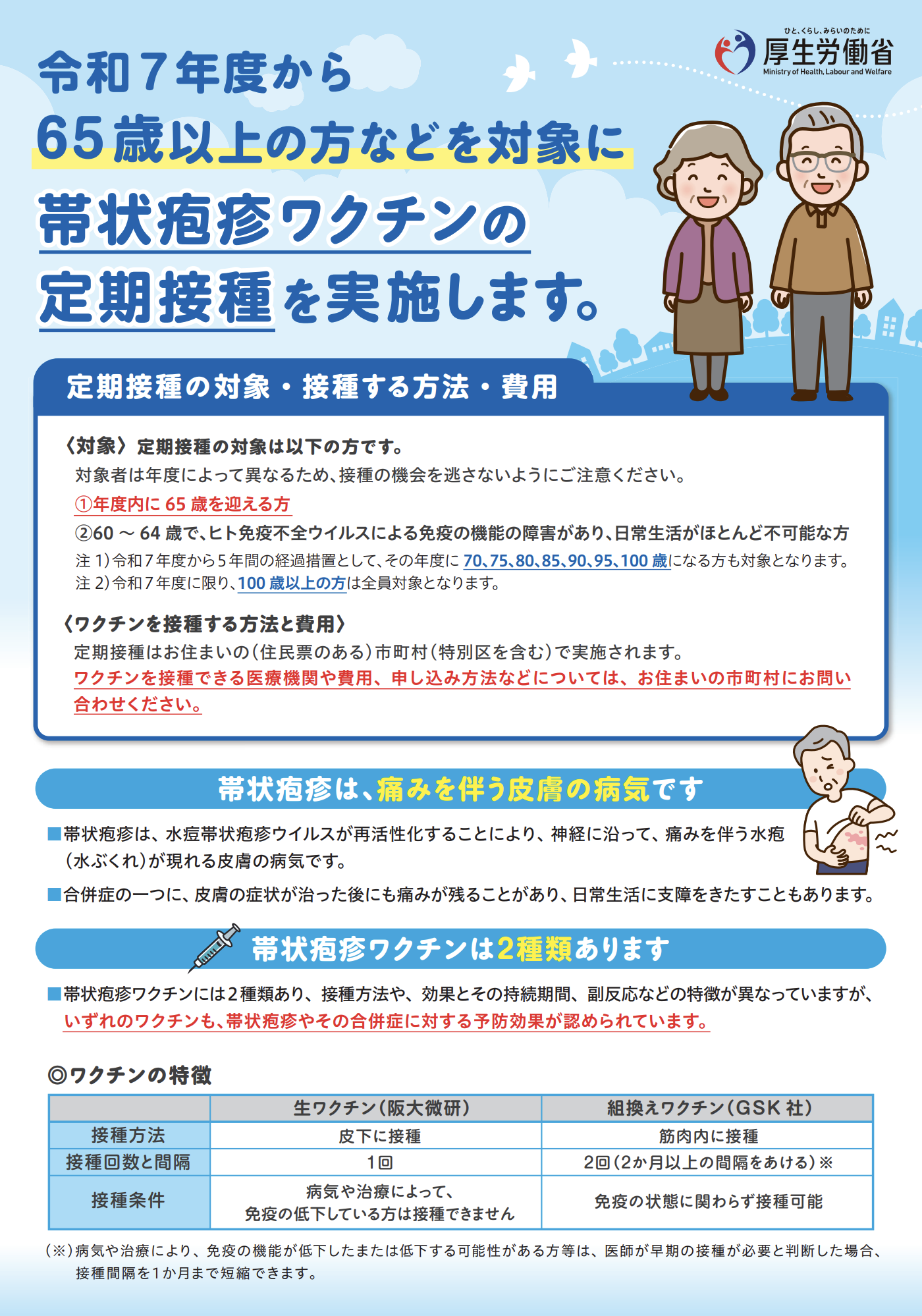

2025年4月より、日本でも帯状疱疹ワクチンの定期接種が開始されました。

ワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンの2種類から選択でき、帯状疱疹ワクチンが認知症予防にも効果がある可能性が、国内外の研究で報告されました。

今回は、そんなワクチンの種類や効果、認知症予防との関連について詳しく解説していきます。

帯状疱疹とワクチンの概要

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)の再活性化によって引き起こされる疾患で、体の片側に痛みを伴う発疹が現れます。特に高齢者や免疫力が低下した人に多く見られ、帯状疱疹後神経痛(PHN)などの合併症を引き起こすこともあります。

そのような疾患の発症を予防するためワクチン接種が有効であり、50歳以上の方を対象に、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類から選択できる制度が導入されました。自治体によっては助成制度も整備されています。自治体によって帯状疱疹ワクチンの接種に対する助成制度が導入されています。例えば、目黒区では50歳以上の住民を対象に、生ワクチン接種には5,000円、不活化ワクチン接種には1回あたり10,000円の助成が行われています。ただし、助成額や対象年齢は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の窓口で確認が必要です。

日本では以下の2種類のワクチンが利用可能です。

生ワクチン(ビケン)

-

接種回数:1回

-

発症予防効果:約50%

-

PHN予防効果:約60〜70%

-

効果持続期間:約5年

-

対象:免疫力が正常な50歳以上の方

-

費用:約7,000円(自治体によって助成あり)

不活化ワクチン(シングリックス)

-

接種回数:2回(2ヶ月間隔)

-

発症予防効果:50歳以上で約97%、70歳以上で約90%

-

PHN予防効果:約88%

-

効果持続期間:9年以上

-

対象:免疫力が低下している方を含む50歳以上の方

-

費用:1回あたり約20,000円(自治体によって助成あり)

不活化ワクチンは効果が高く、免疫力が低下している方にも接種可能ですが、費用が高めで接種回数も多い点が特徴です。

認知症予防との関連性は?

近年、帯状疱疹ワクチンが認知症予防にも効果がある可能性が、国内外の研究で報告されています。認知症の発症リスクを”低減する可能性があること”が、複数の研究で示されているのです。

米国での研究

アメリカのスタンフォード大学の研究員らは、「帯状疱疹ワクチンを接種することで、認知症のリスクが下がる可能性がある」という研究結果を発表したそうです。

また、米テキサス大学の研究では、帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチン、破傷風・ジフテリア・百日咳混合ワクチン(Tdap)を接種した人は、接種していない人に比べてアルツハイマー病の発症リスクが25〜30%低下していたと報告されています。

不活性化ワクチン「シングリックス」の効果

2024年に発表された研究によれば、不活化ワクチン「シングリックス」を接種した65歳以上の人は、生ワクチンを接種した人に比べて、認知症の発症リスクが17%低いことが示されました。特に女性では22%のリスク低下が見られ、効果がより顕著である可能性が指摘されています。

メカニズムの仮説

仕組み的には、帯状疱疹ウイルスが再活性化すると、神経炎症を引き起こし、これが認知症のリスクを高める可能性があります。ワクチン接種によりウイルスの再活性化が抑制され、神経炎症の予防につながると考えられています。また、シングリックスに含まれる免疫賦活剤が脳の炎症を抑える働きを持つ可能性も示唆されているということです。

ネット上の反応は?

ワクチン接種してもしなくても帯状疱疹。インフルエンザ。コロナもなる人はなるならない人はならない。認知症も同じで帯状疱疹ワクチンを接種してもしなくてもなる人はなるならない人はならないが正解。帯状疱疹ワクチンを推奨してるけど接種者が増えれば病院も利益になるからとしか思えない。

アメリカの大学が研究発表と言われても、あの4年間を経験したらもう信じられないよね。間違っていましたって検証、謝罪したか?もうワクチン全般信じられないし、それでいいと思っている。何も病はワクチンだけしか予防方法がないなどという事はないのだから。

やはりコロナ渦という時代を経験したことにより、今まで以上にワクチン接種や論文などの研究結果にひとりひとり個人として疑問を抱く方が多いように見受けられます。

まとめ

帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛の予防に加え、認知症の発症リスクを低減する可能性があることが示されています。特に不活化ワクチン「シングリックス」は、高い予防効果と長期的な効果持続が期待されており、免疫力が低下している方にも適しているということです。

接種にあたっては、費用や助成制度、健康状態を考慮し、医師と相談の上で適切なワクチンを選択することが重要ですね。

これは医学に関わらずどの場面でも言えることですが、私たちがみな当事者の研究員でない限り、真実は分かりません。だからこそ、さまざまなメディアに惑わされず、自分で正しい選択をしていくことが、より一層、これからの時代を生き抜くのに必要な力といえるでしょう。

コメント