2025年4月、群馬県多野郡神流町で、水道水が原因とされる集団食中毒事件が発生しました。

この事件では、住民14人が下痢や腹痛、発熱などの症状を訴え、検査の結果、カンピロバクター・ジェジュニが検出されました。水道水が直接的な原因とされる食中毒は極めて稀であり、地域住民や関係機関に大きな衝撃を与えています。

今回は食中毒の原因や今後の再発防止課題についてまとめてみました。

発症の経緯と被害状況は?

群馬県によると、発症者は神流町相原地区の住民37人のうち、男性10人、女性4人の計14人で、年齢層は幼児から80代まで幅広く分布していました。主な症状は下痢、腹痛、発熱であり、全員が神流町在住でした。幸いにも入院者はおらず、全員が快方に向かっているとのことです。

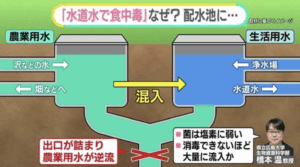

調査の結果、発症者に共通する飲食物は、相原配水池から供給された水道水のみであることが判明しました。また、有症者の検便からカンピロバクターが検出され、水道水が原因であると断定されました。

原因とされる配水池は?

問題の発生源とされる相原配水池は、浄水場で塩素消毒された水を一時的に貯留し、各家庭に供給する設備です。通常、フェンスで囲われ、鍵がかかっており、一般の人が立ち入ることはできません。

しかし、今回の事件では、配水池に農業用水が混入した可能性が指摘されています。農業用水には動物の排泄物などが含まれていることがあり、これがカンピロバクター汚染の原因となったと考えられています。

カンピロバクターとは?

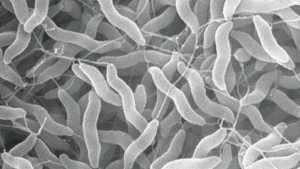

カンピロバクターは、家畜や野生動物の腸内に生息する細菌で、人に感染すると下痢や腹痛、発熱などの症状を引き起こします。通常、加熱不足の鶏肉や未殺菌の水を介して感染することが多く、水道水が原因となるのは極めて稀です。

感染予防のためには、飲料水の安全性を確保することが重要であり、特に浄水施設や配水池の管理体制の強化が求められます。

行政の対応と今後の課題は?

群馬県は、2025年4月21日に神流町に対して飲用としての水道供給の停止を指導し、23日には水道法第36条第1項に基づき、正式な改善指示を行いました。神流町では19日から飲用制限を実施しており、住民の安全確保に取り組んでいます。

また、県は水道法に基づき、神流町に対して水道施設の点検や管理体制の見直しを求めています。今後、同様の事態を防ぐためには、配水池の管理強化や水質検査の徹底が求められます。

ネット上の反応は?

水道の管理も一定の技術と経験が必要です。中小の自治体だと、これまでは何とかなりましたが、人員削減や人材不足で維持管理が困難になっていることがあります。 今回の原因の詳細は分かりませんが、キチンと管理されていればこんな事態は起こりえないものです。 必要なインフラの維持管理を、しっかりと公共サービスとして全国一律で維持で来る取り組みが必要です。

日本の水道水については安心安全と信じていましたので食中毒があったとはショックです。群馬からは遠いのですが尿管結石になってからは私の地域の水道水については飲まないようにしていました。ミネラルウォーターのペットボトルやスーパーで無料で汲ませてもらえる水を飲料水や料理に使うようにしています。スーパーの水は毎日汲みに出かけて運動にもなっているし本当にありがたい存在です。

まとめ

今回の神流町での水道水による食中毒事件は、日常生活に欠かせない水の安全性について改めて考えさせられる出来事となりました。行政や水道事業者は、再発防止に向けた対策を講じるとともに、住民への情報提供や安全確保に努める必要があります。また、住民自身も水の安全性に関心を持ち、異常を感じた際には速やかに報告することが重要です。

水道水の安全性は、私たちの健康と直結しています。今回の事件を教訓に、より一層の安全対策が講じられることを期待します。

コメント