口にしてしまうと重度の腹痛を催すことで名を知られた、魚介類の寄生虫「アニサキス」。

今そのアニサキスの食中毒タイプに異変が起きているということで、再び話題を呼んでいます。

その原因や環境の変化との関係性をまとめてみました。

アニサキスとは?

近年でもアニサキスの食中毒が話題になったことは記憶に残っていることではないでしょうか?

アニサキスとは宿主に住み着き、宿主の生体から栄養を得るという関係の寄生虫の一種です。本来は海洋に生息する哺乳類や魚介類などに寄生します。その後、宿主を変えながら成長をして一生を終える生き物です。

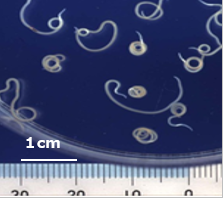

アニサキスの大きさは全長約1.5cm前後のものが多く、白色の短い糸のような見た目をしています。

オキアミというプランクトンの一種を食した魚介類に生息するそうで、主には、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、ヒラメ、マグロ、イカなどの魚介類に寄生し、その寄生している魚介類が死亡し、時間が経つと内臓から筋肉に移動すると言われています。

アニサキスによる食中毒は、アニサキスの寄生した魚介類を生で食べた後、数時間から数日後に現れます。

主な症状は、激しい腹痛・胃痛または下腹部痛、吐き気、嘔吐で、発熱や蕁麻疹などのアレルギー症状を伴うこともあるそうです。

中でも上記の一番最初に名を上げた、“サバ”をヒトが食して食中毒を起こすといった内容をよく耳にするのではないでしょうか?

アニサキスの食中毒に変化が!

そんなアニサキスによる食中毒ですが、日本海側に生息するサバにも急増しているのではないかといった変化が起きているようです。

- 太平洋…日本の東に位置しており、南北アメリカ大陸、アジア、オーストラリア大陸に囲まれる海。三大洋の1つで、世界最大の大洋。

- 日本海…日本の西に位置しており、日本列島とアジア大陸(ユーラシア大陸)との間の海。

- 東シナ海…中国の東に位置している海。

内閣府の調査によると、これまで比較的安全とされていた日本海側のサバに、アニサキスの食中毒リスクが高まったことが判明しました。これには地球温暖化との関係の可能性があるということです。

アニサキスによる食中毒の見解は、『これまで日本海側のタイプは食中毒になりにくく、太平洋側のタイプはなりやすい』とされてきました。

ところが近日、日本海側にも食中毒になりやすい太平洋タイプのアニサキスが増えていると、内閣府による発表がありました。

こちらの理由は「水温が高いから」だそうです。水温の上昇はアニサキスが増殖する要因となり、地球温暖化で海水温が上昇すればアニサキス増殖に適した環境になるという仕組みです。

近ごろ、地中海の海水面の温度が例年より4~5度高くなっていて、海水温の上昇ペースも世界最速となっているそうです。

国立感染症研究所の杉山広・客員研究員によると、「日本海や東シナ海のサバに寄生するアニサキスは、筋肉に入らなくて内臓に留まるので、臓器と一緒に廃棄されるからアニサキス食中毒は起こらないとされてきたが、調べていくと、日本海側のものでも食中毒になりやすい※S型がいるということがわかってきて、単純に日本海側のものだけは生で食べて大丈夫だということはないから、注意が必要だ」というような内容も公にされています。

※以下アニサキスの種類

●S型 アニサキス シンプレックス(Anisakis simplex)

太平洋側に多い。温度が上がって内臓から身に移動する個体は10%ぐらい。

●P型 アニサキス ペグレフィ(Anisakis pegreffii)

日本海側に多い。温度が上がって内臓から身に移動する個体は0.1%ぐらい。

アニサキスが日本の食文化に多いのは何故?

“サバを生で味わう博多風ゴマサバ”

日本における食文化には、魚介類を生で口にするという習慣が多く存在します。刺身や寿司など、魚介類を生で食べる機会が根付いているため、アニサキスが寄生した魚を加熱・冷凍処理等がされていないまま摂取する機会も多いのです。そのため、アニサキス症を引き起こす可能性が大いになってしまうのです。

アニサキスを口にしないための対策法!

アニサキスの対処法としては、主に加熱・冷凍・目視確認・内臓を避けるなどといったことが挙げられています。

①加熱調理

- 魚介類を60℃で1分以上、または70℃以上で加熱するとアニサキスは死滅

- 内部まで十分に加熱すること

②冷凍処理

- マイナス20℃以下で24時間以上冷凍すると、アニサキスは死滅

- 中心部まで十分に冷凍すること

- 加熱や冷凍をしない場合は、明るい場所で魚をよく見てアニサキスを除去

- アニサキスは目で見える約15mm前後の大きさがあるので、注意して確認すること

④内臓の生食を避ける

- 内臓にはアニサキスが寄生している可能性が高いため、生食は避けるようにすること

⑤その他

- 鮮度の管理も重要で新鮮なうちに内臓を取り除くと、アニサキスを一緒に排除できる可能性がある

- アニサキスは熱に弱いが、低温には比較的強いため、冷凍だけでは不十分な場合もある

- 魚介類を生食する際は、より新鮮なものを選び、速やかに内臓を取り除くことが重要

- アニサキスアレルギーを持つ方人は特に注意が必要

単純に太平洋側、日本海側のどちらかの魚介類だから安心・安全という区別だけではなく、食べるときにアニサキスの付着がないか自分の目で判断することが最も重要です。

もちろん魚介類が捌かれる段階で調理する人に正しい知識と技術が備わっていることも大切です。

寿司や刺身は切って並んでいるだけではなく、知識と技術、経験で対策・予防をされてきたからこそ、日本の生食文化がここまで発達されたのでしょう。

何事にも共通することですが、美味しい食事の醍醐味を失わないためにも、最終的には自分自身で安心・安全を確保できることが大切ですね。

ネット上の反応は?

お家で食べるなら、熱処理が冷凍処理ですね。 パルス処理ができるとは、また最先端。 サバに限らず、青背の魚にアニサキスは多いとされますが、飲食店はもちろんのこと、 水産業者のほうが採用される可能性が高そうです。 これからに期待したいです。

富山湾でもここ3~4年ぐらいの間にサバが生きてるうちから筋肉内にいるアニサキスが増えました。以前はスーパーで買った地元産のサバも生食してましたが、近年は釣ったサバをすぐに生きたまま内臓を取り除いても筋肉にいるアニサキスをよく見かけます。特に富山湾西部にいるサバに多く、東部のサバは少ない状況。生サバ愛好家の私にとってはしんどいです。

まとめ

アニサキスに限らず食中毒の背景には様々な問題が隠れています。

単にアニサキスや食中毒の原因を怖がるのではなく、正しい知識や技術を備え付けつけることが重要だと思います。

口にするものの安全・安心を自分自身で判断できる力をつけることが大切ですね。

コメントを残す